Regionaler Strukturwandel – Sechs Erfolgsgeschichten

Mit "Unternehmen Region" initiiert und begleitet das Bundesforschungsministerium seit über 15 Jahren erfolgreich regionalen Strukturwandel. Eine Ausstellung im sächsischen Bad Muskau zeigt sechs Erfolgsgeschichten durch innovative Richtungswechsel.

PROFILWECHSEL – Die zukunftsfähige Universität

Die Universität Greifswald ist die zweitälteste Nordeuropas – doch mehr denn je am Puls der Zeit. Die Unternehmen-Region-Förderung hat in der Gesundheitsforschung neue Formen fächerübergreifender Zusammenarbeit initiiert und das Profil der Universität nachhaltig geprägt. Dank wissenschaftlicher Exzellenz, Talentsicherung und Marktorientierung steht die Hochschule heute für die Zukunft einer ganzen Region.

Hintergrund

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität benennt in ihrem aktuellen Hochschulentwicklungsplan fünf Forschungsschwerpunkte. Dazu zählen die individualisierte Medizin, die Plasmaphysik und die Proteomforschung. Dass sich die Hochschule heute über diese Themen definiert, hängt unmittelbar mit mehreren Bündnissen zusammen, die in den vergangenen Jahren unter dem Dach von Unternehmen Region initiiert wurden.

Die Initiative "GANI_MED" wurde von 2009 bis 2014 im Rahmen von „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Ländern“ gefördert. GANI_MED zielte darauf ab, durch moderne Diagnostikverfahren und den Einsatz auf den einzelnen Patienten ausgerichteter Therapieverfahren die Effektivität der Behandlung zu steigern und unerwünschte Effekte zu vermeiden.

An der Universität Greifswald, dem Universitätsklinikum und dem Greifswalder Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) sind insgesamt drei Zentren für Innovationskompetenz (ZIK) angesiedelt. Das ZIK "HIKE" untersucht die grundlegenden Mechanismen von Herz- und Gefäßerkrankungen, bei deren Entstehung Antikörper eine Rolle spielen. Das ZIK "plasmatis" erforscht an der Schnittstelle von Physik, Biologie und Medizin, wie kalte Plasmen auf biologische Systeme wie Mikroorgansimen, Zellen und Gewebe wirken.

Mit dem Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) "FunGene" hat sich seit 2004 ein leistungsstarkes Forschungszentrum etabliert, das sich der funktionellen Genomforschung verschrieben hat. FunGene ist es gelungen, die Expertise im Bereich der Proteomik und Proteintechnologie für die Medizin nutzbar zu machen. Durch konsequente Interdisziplinarität, strategisch-strukturelles Denken und intensive Nachwuchsförderung hat das ZIK FunGene das Gesicht und den internationalen Ruf der Universität auf einmalige Weise prägt – und die Hochschule so zur zukunftsprägenden Institution einer ganzen Region ausgebaut.

STRATEGIEWECHSEL – Biotech statt Kohle

In der Region Cottbus-Senftenberg hat die Braunkohle ihre Dominanz verloren. Biotechnologie und Leichtbau gewinnen an Bedeutung. Im Rahmen von Unternehmen Region kooperieren Nachwuchsforscher-Teams der BTU Cottbus-Senftenberg eng mit regionalen Unternehmen. Ihre gemeinsamen Erfolge: schnelle, sichere Multiparameterdiagnostik und leichte, stabile Wabenbleche.

Hintergrund

Die riesigen Braunkohlevorkommen prägten lange Zeit das Gesicht und die Wirtschaft der Lausitz. Und noch immer spielt die Kohle hier eine wichtige Rolle: Etwa 8.000 Menschen finden direkt in der Braunkohleindustrie Arbeit, rund doppelt so viele Arbeitsplätze hängen indirekt von ihr ab. Doch die Zahlen gehen zurück. Kohle gilt in der Energiewirtschaft als Brückentechnologie – und niemand weiß derzeit, wie lange diese Brücke tragen wird.

In der Region Cottbus-Senftenberg hat der Strukturwandel also längst begonnen, und neue Strategien gewinnen an Kontur. An der BTU Cottbus-Senftenberg forscht Peter Schierack mit einem multidisziplinären Team auf dem Feld der Multiparameterdiagnostik. Sowohl in der medizinischen Routinediagnostik als auch im Life Science-Bereich nimmt der Kostendruck zu, während die verfügbare Zeit immer knapper wird. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach Systemen, die Proben simultan auf mehrere Parameter untersuchen können. Solche auf Zellen sowie auf Mikropartikeln basierende Nachweissysteme entwickeln die Forscher in Senftenberg gemeinsam mit regionalen Unternehmen. Die "InnoProfile"-Förderung des Bundesforschungsministeriums hat maßgeblich dazu beigetragen, das Thema in Senftenberg zu etablieren, Nachwuchsforscher zu halten und zu gewinnen und ein wissenschaftlich wie wirtschaftlich zukunftsfähiges Thema in der Lausitz zu etablieren.

In Cottbus gewinnt gleichzeitig das Thema Leichtbau immer stärker an Bedeutung. Holger Seidlitz hat aus der BTU Cottbus heraus ein enges Netzwerk mit regionalen Unternehmen geknüpft. Diese finanzieren seine Stiftungsprofessur, gemeinsam mit der „InnoProfile-Transfer“-Initiative "Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen". Seidlitz forscht mit seinem Team an neuartigen Bauweisen mit strukturierten Werkstoffsystemen, die bis zu dreimal so steif sind wie herkömmliche Werkstoffe – und entsprechend leichter. Während die vorangegangene „InnoProfile-Initiative“ auf strukturierte „Waben-Bleche“ konzentrierte, haben die Cottbuser Forscher nun ihr Spektrum etwa auch auf Faserverbund-Werkstoffe erweitert.

ROLLENWECHSEL – Vom Spin-off zum begehrten Start-up

Im Januar 2017 übernimmt der Navigations-Riese TomTom das IT-Start-up Autonomos und schreibt eine Berliner Erfolgsgeschichte fort: Seit 2009 entwickelte ein interdisziplinäres Team an der FU Berlin Technologien für das autonome Fahren. Unternehmen Region förderte gezielt die Zusammenarbeit von Informatikern und Kaufleuten und die frühzeitige Ausrichtung auf den Markt.

Hintergrund

Seit 2006 forschen Wissenschaftler der Freien Universität Berlin an autonomen Fahrzeugen. Doch im Jahr 2009 gewann das Thema rapide an Fahrt: Im Forschungsvorhaben "AutoNOMOS" entwickelte ein interdisziplinäres Team Autonomie- und Fahrerassistenzsysteme für PKW und LKW. Die Finanzierung sicherte das Bundesforschungsministerium mit dem Unternehmen-Region-Programm "ForMaT". Das Programm ebnete neue Wege im Technologietransfer, indem Forscher schon in einer frühen Phase analysierten, inwieweit ihre Untersuchungen sich für eine Verwertung am Markt eignen. Zum anderen förderte das Programm die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Ingenieuren – im Falle von AutoNOMOS Informatikern – und Wirtschaftswissenschaftlern.

Im Jahr 2011 schrieb das AutoNOMOS-Team Geschichte, als es begann, den selbstfahrenden Testträger „MadeInGermany“ im dichten Berliner Straßenverkehr zu erproben. Nach erfolgreichem Abschluss des ForMaT-Projektes gründeten drei der beteiligten Wissenschaftler (Tinosch Ganjineh, Michael Schnürmacher, Patrick Vogel) im Frühjahr 2012 das Spin-off Autonomos GmbH – gemeinsam mit ihrem Mentor Raúl Rojas, der die Arbeitsgruppe „Intelligente Systeme und Robotik“ am Fachbereich Mathematik und Informatik der Freien Universität leitete.

Das IT-Startup Autonomos hat sich auf Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Automotive Software, Digitale Bildverarbeitung und 3D-Sensorik spezialisiert und beschäftigt mehr als 30 Informatiker in Berlin und Frankfurt (Main). Im Januar 2017 übernahm TomTom die Autonomos GmbH. Der niederländische Navigations- und Kartendienstleister will sich damit noch stärker als führender Anbieter für autonomes Fahren positionieren.

STOFFWECHSEL – Eine Textilregion definiert sich neu

In den 1990er-Jahren verliert die sächsische Textilbranche 200.000 Arbeitsplätze – und fast die Hoffnung. Doch plötzlich produzieren KMU neben Heimtextilien auch technische Textilien. Dahinter steckt eine Unternehmen-Region-Initiative, die das traditionelle Know-how mit einer gemeinsamen marktorientierten Vision verknüpft und völlig neue Partnerschaften von Unternehmern und Forschern provoziert.

Hintergrund

Vor rund 100 Jahren deckten südwestsächsische Textilunternehmen 80 Prozent des Weltbedarfs an Strümpfen. Auch in der DDR nahm die sächsische Textilindustrie und der Textilmaschinenbau lange Zeit eine internationale Spitzenstellung ein. Doch in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre litt die Branche unter einem rapiden Strukturwandel: Über 90 Prozent der Arbeitsplätze gingen verloren.

Doch mit dem Start des "InnoRegio"-Wettbewerbs schöpfte eine ganze Branche wieder Hoffnung. Im vom Bundesforschungsministerium geförderten Netzwerk "InnTex" entwickelten kleine und mittlere Betriebe anstelle von Strümpfen und Heimtextilien nun technische Textilien: Autositzbezüge und Kofferraumabdeckungen, flammenhemmende Innenrollos, Filter für die Umwelttechnik, Schutzkleidung für Feuerwehrleute. Kreativität und Forscherdrang der Sachsen kannten keine Grenzen mehr und hauchten einer totgesagten Branche Zukunft ein.

Heute arbeiten 12.000 Menschen in der sächsischen Textilbranche und fast die Hälfte des Produktionsvolumens entfällt auf technische Textilien. Gleichzeitig entwickeln mehrere Unternehmen-Region-Initiativen weiter innovative Technologien und Anwendungen. So erforscht die Chemnitzer „InnoProfile-Transfer“-Initiative "InnoZug" textile Faserseile als leichte und rostfreie Alternative zum klassischen Stahlseil; der Plauener Wachstumskern "highSTICK plus" ertüchtigt die Stickereitechnologie für Zukunftsmärkte; das von Chemnitz aus koordinierte "Zwanzig20"-Konsortium "futureTEX" arbeitet an einem Zukunftsmodell für Traditionsbranchen in der vierten industriellen Revolution; und das Dresdner „Zwanzig20“-Konsortium "Carbon Concrete Composite – C3" entwickelt mit mehr als 140 Partnern leichten, flexiblen und rostfreien Carbonbeton. 2016 wurde C3 dafür mit dem Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten ausgezeichnet.

PERSPEKTIVWECHSEL – Jenas neue Blickfelder

Optik und Photonik lassen Jena leuchten. Doch nur wer ständig neue Ideen generiert, kann auf Zukunftsmärkten bestehen. Deshalb fokussieren Unternehmen-Region-Initiativen in Jena sowohl exzellente Grundlagenforschung als auch innovative Technologien und Anwendungsfelder. Dazu zählen etwa Fasersensoren für die minimalinvasive Chirurgie oder die Mensch-Maschine-Interaktion auf Basis von 3D-Informationen.

Hintergrund

Jena bezeichnet sich selbst als „Lichtstadt“. Auf dem Feld der Optik und Photonik arbeiten hier etwa 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie mehr als 9.000 Beschäftigte in der optischen Industrie. Mehr als 100 Firmen der optoelektronischen Industrie und der Präzisionsstechnik sind in Jena vertreten, darunter auch traditionsreiche Unternehmen wie Carl Zeiss AG, Jenoptik und Schott. Damit gilt die thüringische Landeshauptstadt als ein europäisches Zentrum für lichtbasierte Technologien.

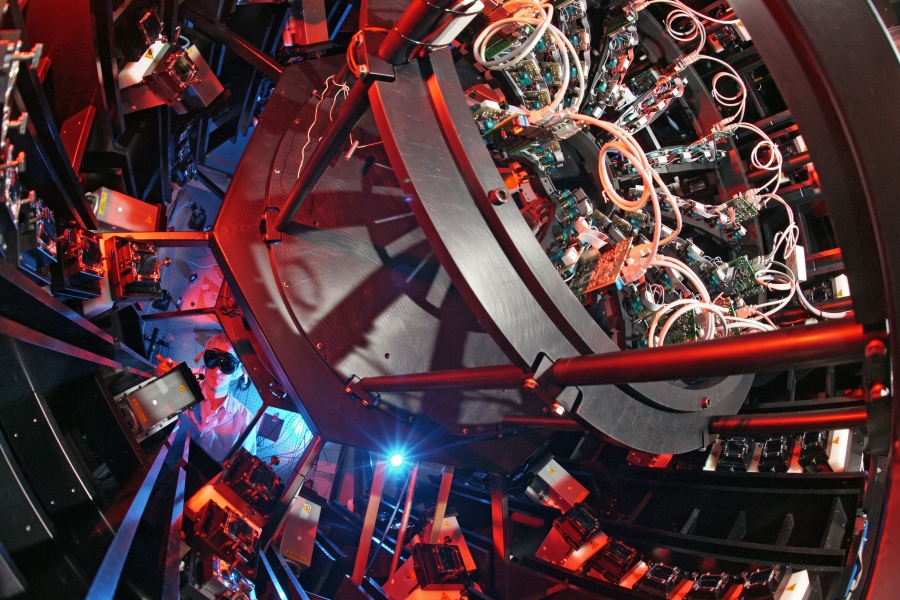

Jena leuchtet. Doch wenn der Weg in eine ebenso strahlende Zukunft führen soll, darf der Fluss an neuen Ideen, die am Markt zu erfolgreichen Innovationen werden, nicht abreißen. Im Rahmen von Unternehmen Region fördert das Bundesforschungsministerium seit mehr als einem Jahrzehnt Jenaer Initiativen, die sich mit den Themenfeldern Optik und Photonik beschäftigen. Dazu gehört das Zentrum für Innovationskompetenz "ultra optics", das seit 2004 neuartige Konzepte zur Kontrolle von Licht entwickelt und diese im Rahmen von Kooperationen mit weiteren Partnern aus Wissenschaft und Industrie in eine Verwertung überführt.

Gleichzeitig streben Jenaer Forscher und Unternehmen nach immer neuen Technologien und Anwendungsfeldern. Dazu zählen etwa der von 2014 bis 2016 geförderte Innovative Regionale Wachstumskern "fo+", der robustere, leichtere und preiswertere Freiformoptiken entwickelt, die zum Beispiel in hochauflösenden Infrarot-Kameras oder weitwinklig, unverzerrt abbildenden, multispektralen Teleskopen zum Einsatz kommen sollen. Seit Anfang 2017 entwickelt der Wachstumskern "TOF" in der Region Jena eine gemeinsame Technologieplattform zu maßgeschneiderten Spezialfasern für neue photonische Applikationen, wie zum Beispiel Hochtemperaturfasern für die Rohstoffexploration, Fasersensoren für die minimalinvasive Chirurgie oder smarte leuchtende Flächen für das Fahrzeuginterieur.

Gleichzeitig wird von Jena aus auch das bundesweite Zwanzig20-Konsortium "3Dsensation" koordiniert. Darin arbeiten mehr als 65 Partner aus allen ostdeutschen Ländern und aus Westdeutschland an einer zukunftsweisenden, effizienten und sicheren Interaktion von Mensch und Maschine auf Basis von 3D-Informationsaufnahme, -verarbeitung und -wiedergabe. 3Dsensation wird noch bis 2021/22 und mit bis zu 45 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium gefördert.

BRANCHENWECHSEL – Sachsen-Anhalt, Autoland

Sachsen-Anhalt im Jahr 2000: Ein Land ohne Fahrzeughersteller will Automobilzuliefer-Standort werden. Mit Unternehmen Region gelingt es, die traditionelle Maschinenbau-Kompetenz der Region in eine Zukunftsbranche zu transferieren. Heute beschäftigen 170 Netzwerkpartner 23.000 Menschen – und in jedem Auto aus Deutschland stecken Bauteile aus Sachsen-Anhalt.

Hintergrund

Ende der 1990er-Jahre kommt in Sachsen-Anhalt eine Vision in Schwung: Ein Land ohne eigene Fahrzeughersteller soll zum wichtigen Standort der Automobilzulieferindustrie heranwachsen. Im Oktober 2000 wählt eine Jury "MAHREG" für die „InnoRegio“-Förderung des Bundesforschungsministeriums aus. Seitdem erarbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen in der Magdeburg-Anhalt-Harz-Region – so die Langform von „MAHREG“ – gemeinsam innovative Lösungen für die Automobilbranche. Der InnoRegio ist es gelungen, die über 100-jährige, einzigartige Kompetenz der Region im Maschinen- und Anlagenbau in eine Zukunftsbranche zu übertragen.

Auf dieser Basis hat das Bundesforschungsministerium im Rahmen von „Unternehmen Region“ weitere innovative Bündnisse gefördert. Der Innovative regionale Wachstumskern "AL-CAST" etwa entwickelte von 2005 bis 2008 in der Region Harzgerode Aluminium-Gussteile. Damit legte AL-CAST den Grundstein dafür, dass MAHREG bis heute den Themenschwerpunkt Aluminium im Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) besetzt.

Noch immer wirkt der von InnoRegio entfesselte Drang nach Innovationen nach: An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) wurde im Jahr 2012 das Institut für Kompetenz in AutoMobilität (IKAM) gegründet. Die hochmodern ausgestattete fakultätsübergreifende Plattform bildete eine Schnittstelle zwischen der OVGU und externen Partnern im Rahmen von Wissenschaftskooperationen sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

Heute ist das Thema Automotive in der Wissenschaftslandschaft und in der Wirtschaft Sachsen-Anhalts fest verankert. Über 170 MAHREG-Netzwerkpartner beschäftigen rund 23.000 Menschen – und in jedem Auto aus Deutschland stecken Bauteile aus Sachsen-Anhalt.