Noch längst nicht Schluss

Die Förderung des Thüringer Spitzenforschung-und-Innovation-Projektes „Integrierte Fluiddynamik in Sedimentbecken“ (INFLUINS) ist beendet. Doch der Co-Sprecher, Prof. Dr. Kai Uwe Totsche, betonte auf dem Meeting in Jena, dass es sich keineswegs um eine Abschlussveranstaltung handelt. Schließlich soll mit den wertvollen Daten, die in den letzten fünf Jahren gewonnen wurden, weiter geforscht werden.

„INFLUINS ist der erste Schritt in eine interessante und hoffentlich erfolgreiche geologische Forschung in der Zukunft“, so Totsche. Ein erster Schritt, den die Jenaer Geowissenschaftler recht schnell genommen haben. Immerhin konnten sie in nur fünf Jahren eine knapp 1.200 Meter tiefe Bohrung in der Nähe von Erfurt realisieren.

Dabei haben die Wissenschaftler eng mit dem Thüringischen Landesamt für Umwelt und Geologie (TLUG) sowie den Unternehmen HydroGeoConsult GmbH aus Freiberg und der hessischen H. Anger’s Söhne – Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH kooperiert. Mit ihrer Forschungsbohrung konnten sie Proben von allen Sedimentschichten bis zum Unteren Buntsandstein gewinnen. Das verschafft ihnen neue Erkenntnisse zu den Fluid- und Stoffströmen im Thüringer Becken. „Auch klimatische Veränderungen seit der letzten Eiszeit sind in den Bohrkernen und durch Messungen der Bohrlochtemperatur zu erkennen“, so Prof. Dr. Nina Kukowski, Co-Sprecherin von INFLUINS. Mit Langzeitmessungen am Bohrloch werden die Geowissenschaftler sogar Aussagen zu gegenwärtigen Klimaveränderungen treffen können.

Kleinste Beben für geologische Modelle

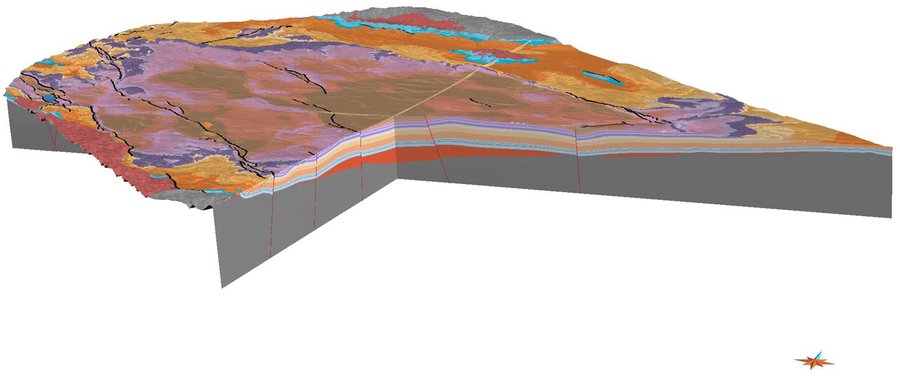

Bevor gebohrt werden konnte, musste die Umgebung jedoch zunächst vermessen und kartiert werden, denn die Daten, die es bis dahin gab, waren dürftig. Dafür versetzten die Forscher den Untergrund mit einem 20 Tonnen schweren Spezialfahrzeug in Schwingungen. Die von den Gesteinsformationen reflektierten, messbaren Wellen ermöglichten es ihnen, Aufschlüsse über die geologische Struktur des Thüringer Beckens zu bekommen.

Mit einem Hubschrauber, an dem ein so genannter SQUID mit extrem sensiblen Magnetfeldsensoren angebracht war, beflogen und vermaßen die Wissenschaftler das Thüringer Becken. „Das Besondere ist, dass wir neuartige Verfahren entwickelt und Daten in verschiedenen Skalen aufbereitet haben“, so Kukowski. „Das geht vom Kilometerbereich bei seismischen Messungen bis hin zu Zentimetergenauigkeit bei unseren Bohrkernen.“

Erkenntnisse von weit oben und tief unten

Dass die Bohrung ohne Schäden für die Umgebung abgelaufen ist und keinerlei Absenkungen verursacht hat, haben die Geoforscher durch die Auswertung von Satellitenaufnahmen mit einer speziellen Software nachgewiesen.

Andere Deformationen menschlichen Ursprungs sind hingegen eindeutig feststellbar, insbesondere Geländeabsenkungen, die in einigen Gebieten durch den Kalibergbau auftreten. Auch die Korrelationen zwischen Grundwasserpegel und Oberflächenbewegungen haben die Jenaer auf diese Weise gemessen. Mit noch detaillierteren Satellitenbildern wollen sie künftig sogar Bodenfeuchtekarten erstellen, die zum Beispiel für die Landwirtschaft von großem Nutzen wären.

Ob Klimaveränderungen, Grundwasserpegel oder Rohstoffvorkommen – die beachtlichen Erkenntnisse aus dem INFLUINS-Projekt sind nicht nur für das Thüringer Becken relevant. „Unsere Strategien und Methoden lassen sich auch auf andere Gebiete übertragen“, resümiert Nina Kukowski. Um künftig noch mehr Wissen zu generieren, hoffen die Jenaer, ihre Forschungsbohrung demnächst auf mindestens zwei Kilometer vertiefen zu können. Mit der Förderung der letzten fünf Jahre haben sie dafür die besten Voraussetzungen geschaffen.

Nähere Informationen zur Spitzenforschung-und-Innovation-Initiative INLUINS finden Sie

.